第三十六章

高級光照 • HDR

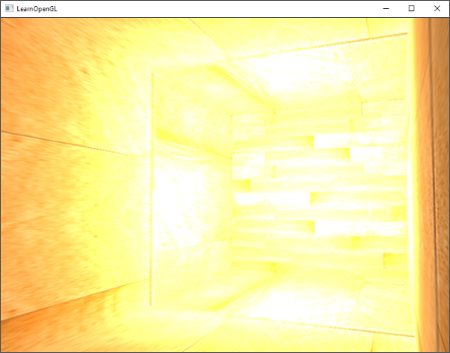

亮度與色彩值在預設情況下,當被儲存進 framebuffer(幀緩衝)時,會被限制在 0.0 到 1.0 之間。這看似無害的設定,導致我們總是必須在這個範圍內設定光源與顏色的數值,努力讓它們「剛好」地適配場景。這麼做雖然勉強能夠產生還不錯的結果,但如果我們走進一個非常明亮的區域,有多個強光源,總亮度加起來超過 1.0,那會發生什麼事呢?答案是,所有亮度或顏色總和超過 1.0 的片元都會被夾制(clamp)成 1.0,這樣的畫面看起來就會非常怪異:

由於大量片元的顏色值都被限制為 1.0,結果就是這些亮片元在畫面上的大區域變成一模一樣的純白色,導致細節完全消失,視覺上也顯得不真實。

一個解法是降低光源的強度,確保場景中沒有任何區域的亮度超過 1.0。但這不是好方法,因為這等於強迫你使用不真實的光照參數。更好的方式是:允許顏色值在中途暫時超過 1.0,然後在最後一步再轉換回 0.0 到 1.0 的範圍,同時保留細節。

雖然螢幕(非 HDR)只能顯示 0.0 到 1.0 的顏色值,但在光照計算中並沒有這樣的限制。如果我們允許片元顏色超出 1.0,就能在一個稱為「高動態範圍(HDR)」的範圍中運作。使用 HDR,可以讓亮的物體真的很亮,暗的部分也能真的很暗,而且在兩者之中都保有細節。

HDR 最初只被用在攝影中,攝影師會對同一個場景用不同曝光值拍攝多張照片,捕捉更寬廣的亮度資訊。這些照片合成後,就會產生一張 HDR 圖像,可以根據觀看時的曝光設定顯示出更多細節。例如以下這張圖(圖片來源:Colin Smith),在低曝光下,可以看到窗戶明亮區域的細節;而這些細節在高曝光下則消失了。不過高曝光又能讓我們看到暗處先前不可見的細節。

這其實和人眼的運作方式很相似,也是 HDR 渲染的基礎。當周圍光線變暗時,人的眼睛會自動調整,使暗部變得可見;而當光變亮時,眼睛也會調整感光能力。就像我們的視覺系統有一個自動的曝光滑桿,根據場景亮度不斷調整。

HDR 渲染的原理也是類似的:我們允許場景中的顏色值超出傳統範圍,收集畫面中亮部與暗部的細節資訊,最後再將這些 HDR 數值轉換回一般顯示設備能處理的「低動態範圍(LDR)」$0.0, 1.0$。這個轉換過程稱為「色調映射(tone mapping)」,其目的是在轉換時保留最多的 HDR 細節。色調映射通常也包含一個曝光參數,可根據需求偏向顯示暗部或亮部細節。

對於即時渲染而言,HDR 不僅可以讓我們超越 LDR 的 $0.0, 1.0$ 限制,保留更多細節,還能讓我們以「真實強度」設定光源。例如太陽的亮度遠高於手電筒,那為什麼不如實設為 100.0 呢?這讓我們可以使用更符合現實的光照參數來建構場景,這在 LDR 中幾乎不可能,因為超過 1.0 就會被夾制。

不過,因為(非 HDR)螢幕仍只能顯示 0.0 到 1.0 的範圍,所以我們還是得把 HDR 數值轉回這個範圍。直接將 HDR 顏色平均縮放可能會讓亮部過度主導畫面。相反地,我們可以透過各種公式與曲線來將 HDR 轉為 LDR,這樣就能完全控制畫面的整體亮度。這正是前面提到的「色調映射」處理,也是 HDR 渲染的最後一步。

浮點數幀緩衝區(Floating point framebuffers)

要實作高動態範圍(HDR)渲染,我們需要某種方法來防止每次 fragment shader 執行後,顏色值被夾制(clamp)。當幀緩衝區(framebuffer)使用標準的定點格式(例如 GL_RGB)作為其 color buffer 的內部格式時,OpenGL 會自動將顏色值限制在 0.0 到 1.0 之間再儲存進幀緩衝區。這個行為適用於大多數的幀緩衝格式,但「浮點數格式(floating point formats)」除外。

當我們將幀緩衝區的 color buffer 內部格式指定為 GL_RGB16F、GL_RGBA16F、GL_RGB32F 或 GL_RGBA32F 時,該幀緩衝區就成為一個「浮點數幀緩衝區(floating point framebuffer)」,它可以儲存超出預設 0.0 到 1.0 範圍的浮點數值。這正是實現 HDR 渲染的理想選擇!

要建立一個浮點數幀緩衝區,我們只需要變更 color buffer 的內部格式參數即可:

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, colorBuffer);

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA16F, SCR_WIDTH, SCR_HEIGHT, 0, GL_RGBA, GL_FLOAT, NULL);

OpenGL 的預設幀緩衝區每個顏色通道只佔用 8 位元(bit)。但如果使用 GL_RGB32F 或 GL_RGBA32F 等格式的浮點數幀緩衝區,每個顏色通道會佔用 32 位元,這表示會使用 4 倍的記憶體 來儲存顏色資訊。由於 32 位元的精度通常並不必要(除非你真的需要非常高的精度),因此使用 GL_RGBA16F 就已經足夠了。

一旦幀緩衝區的 color buffer 採用浮點數格式,我們就可以安心地將場景渲染到這個幀緩衝區中,而不必擔心顏色值會被夾制在 0.0 到 1.0 的範圍內。在本章的範例中,我們先將一個已打光的場景渲染到浮點數幀緩衝區中,然後再把這個 color buffer 畫到一個覆蓋整個螢幕的四邊形(quad)上,整體流程如下所示:

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, hdrFBO);

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

// [...] render (lit) scene

glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);

// now render hdr color buffer to 2D screen-filling quad with tone mapping shader

hdrShader.use();

glActiveTexture(GL_TEXTURE0);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, hdrColorBufferTexture);

RenderQuad();

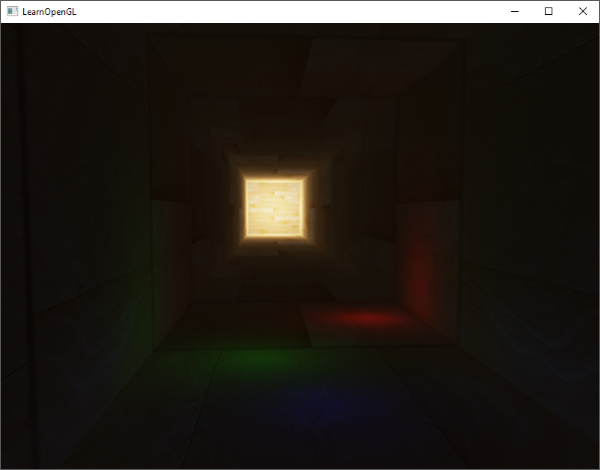

這裡,場景的顏色值會被寫入一個浮點數 color buffer(顏色緩衝區)中,而這個緩衝區可以包含任意顏色值,甚至可以超過 1.0。在本章的範例中,我們建立了一個簡單的展示場景:一個被拉長的大立方體模擬成一個隧道,並在其中放置了四個點光源,其中一個非常明亮的光源被放在隧道的盡頭。

std::vector<glm::vec3> lightColors;

lightColors.push_back(glm::vec3(200.0f, 200.0f, 200.0f));

lightColors.push_back(glm::vec3(0.1f, 0.0f, 0.0f));

lightColors.push_back(glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.2f));

lightColors.push_back(glm::vec3(0.0f, 0.1f, 0.0f));

將場景渲染到浮點數幀緩衝區的方式,與一般渲染到幀緩衝區的方式其實是完全相同的。唯一不同的是,我們需要一個新的 fragment shader,這裡稱為 hdrShader,它會將浮點數 color buffer 的內容渲染到一個 2D 螢幕填滿的四邊形(quad)上。

我們先來定義一個簡單的 pass-through fragment shader(直通式片段著色器):

#version 330 core

out vec4 FragColor;

in vec2 TexCoords;

uniform sampler2D hdrBuffer;

void main()

{

vec3 hdrColor = texture(hdrBuffer, TexCoords).rgb;

FragColor = vec4(hdrColor, 1.0);

}

這裡我們直接對浮點數 color buffer 進行取樣,並將其顏色值作為 fragment shader 的輸出。然而,因為這個 2D 四邊形(quad)的輸出會被直接渲染到預設幀緩衝區中,而預設幀緩衝區只能儲存 0.0 到 1.0 之間的顏色值,所以無論浮點數 color texture 中有多少超過 1.0 的值,最終都會被強制截斷(clamp)到 1.0。

從圖中我們可以清楚看到,在隧道盡頭強烈的光線被截斷成一大片純白色區域,導致所有的光照細節都消失了。由於我們直接將 HDR 的數值寫入 LDR(低動態範圍)輸出緩衝區,結果就像根本沒開啟 HDR 一樣。

為了解決這個問題,我們需要在不丟失細節的情況下,將所有浮點數顏色值轉換回 0.0 到 1.0 的範圍。這個過程就叫做「色調映射(tone mapping)」。

色調映射(Tone Mapping)

色調映射是將浮點色彩值轉換到預期的 $0.0, 1.0$ 範圍內(即低動態範圍,LDR)的過程,同時盡量不損失太多細節,且通常會搭配特定的風格化色彩平衡。

其中一種較簡單的色調映射演算法是「Reinhard 色調映射」,它是通過將整個 HDR 色彩值除以(加上)LDR 色彩值來完成。Reinhard 色調映射演算法能夠均勻地將所有亮度值平衡到 LDR 範圍內。我們將 Reinhard 色調映射加入之前的片段著色器中,並且為了效果更佳,同時加上 伽瑪校正 過濾(包括使用 sRGB 色彩空間的紋理)。

void main()

{

const float gamma = 2.2;

vec3 hdrColor = texture(hdrBuffer, TexCoords).rgb;

// reinhard tone mapping

vec3 mapped = hdrColor / (hdrColor + vec3(1.0));

// gamma correction

mapped = pow(mapped, vec3(1.0 / gamma));

FragColor = vec4(mapped, 1.0);

}

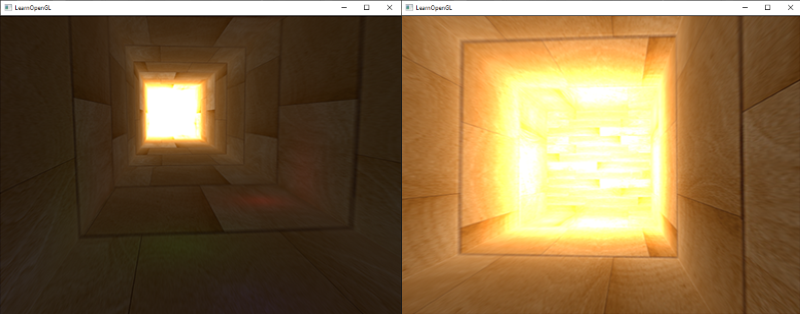

套用 Reinhard 色調映射後,我們在場景的亮部不會再失去任何細節。不過,它確實稍微偏向亮部,使得較暗的區域看起來細節較少、較不明顯:

你可以看到隧道盡頭的木質紋理細節再次清晰可見。透過這個相對簡單的色調映射演算法,我們能夠正確顯示儲存在浮點幀緩衝區中整個範圍的 HDR 值,讓我們在不失細節的前提下精確控制場景的光照效果。

注意,我們也可以直接在光照著色器的最後階段進行色調映射,這樣就不必使用任何浮點幀緩衝區!不過隨著場景越來越複雜,經常會需要將中間的 HDR 結果儲存成浮點緩衝區,因此這是一個很好的練習。

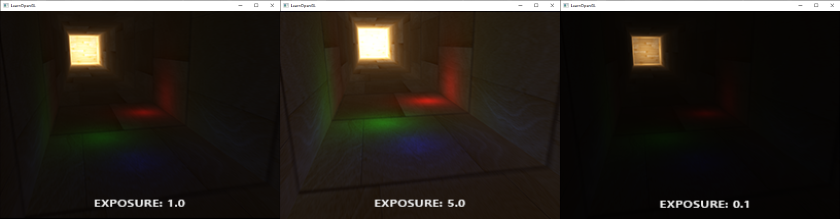

色調映射的另一個有趣用法是允許使用曝光參數。你可能還記得在介紹中提到 HDR 圖像會在不同曝光下呈現許多可見的細節。如果我們的場景有日夜循環,那麼在白天使用較低曝光、晚上使用較高曝光是合理的,這與人眼的自動調節很相似。透過曝光參數,我們能在不同的光照條件下設定適合白天和夜晚的光照參數,只需改變曝光參數即可。

一個相對簡單的曝光色調映射演算法如下:

uniform float exposure;

void main()

{

const float gamma = 2.2;

vec3 hdrColor = texture(hdrBuffer, TexCoords).rgb;

// exposure tone mapping

vec3 mapped = vec3(1.0) - exp(-hdrColor * exposure);

// gamma correction

mapped = pow(mapped, vec3(1.0 / gamma));

FragColor = vec4(mapped, 1.0);

}

我們定義了一個 exposure uniform,預設值為 1.0,它讓我們能更精確地控制是否要更著重於 HDR 色彩值的暗部或亮部細節。舉例來說,曝光值高時,隧道的暗部細節會顯示得更明顯;相反地,曝光值低時,暗部細節會大幅減少,但亮部細節會更清晰。下方圖片展示了不同曝光值下的隧道效果:

這張圖清楚地呈現了高動態範圍渲染的優勢。調整曝光值後,我們可以看到場景中大量原本低動態範圍渲染會遺失的細節。以隧道末端為例,正常曝光下木質結構幾乎看不見,但在低曝光時,細緻的木紋清晰可見。近處的木紋在高曝光時也會更加明顯。

你可以在這裡找到示範程式碼的原始碼:連結。

更多關於 HDR

以上展示的兩種色調映射演算法只是眾多(較進階)演算法中的一小部分,每種都有其優缺點。有些色調映射演算法偏好某些顏色或強度,有些則能同時呈現低曝光與高曝光的色彩,創造出更豐富多彩且細節豐富的畫面。此外,還有一類稱為「自動曝光調整」或「眼睛適應」的技術,會根據上一幀畫面的亮度來(緩慢地)調整曝光參數,使場景的暗部變亮、亮部變暗,模擬人眼的自動適應功能。

HDR 渲染的真正價值在於處理複雜且光照豐富的場景。因為教學用的範例場景往往較簡單且缺少細節,所以本章的範例也較小規模。即便如此,它仍展示了 HDR 渲染的部分優勢:高亮及暗部細節不會遺失,能靠色調映射復原;多光源環境不會導致色彩被限制(clamped);光源強度可以用真實亮度來設定,而不被低動態範圍限制。此外,HDR 渲染還讓其他有趣且更逼真的效果成為可能,其中之一是我們在下一章 [Bloom] 將討論的「輝光」效果。

補充資源

- 如果不使用輝光(bloom),HDR 渲染還有什麼好處嗎?:這是一個 Stack Exchange 問題,裡面有一個詳盡的答案,說明了 HDR 渲染的一些好處。

- 什麼是色調映射?它與 HDR 有什麼關係?:另一個有趣的回答,並附有很棒的參考圖片來解釋色調映射。

- 1. 介绍

- 2. 开始 • 认识 OpenGL

- 3. 开始 • 创建一个窗口

- 4. 开始 • Hello, 窗口

- 5. 开始 • Hello, 三角形

- 6. 开始 • 著色器

- 7. 开始 • 紋理

- 8. 开始 • 轉換

- 9. 开始 • 座標系統

- 10. 开始 • 相機

- 11. 光 • 顏色

- 12. 光 • 基本光照

- 13. 光 • 材質

- 14. 光 • 光照貼圖

- 15. 光 • 光源

- 16. 光 • 多重光源

- 17. 模型載入 • Assimp

- 18. 模型載入 • Mesh

- 19. 模型載入 • Model

- 20. 高級 OpenGL • 深度測試

- 21. 高級 OpenGL • 模板測試

- 22. 高級 OpenGL • 混合

- 23. 高級 OpenGL • 面剔除

- 24. 高級 OpenGL • Framebuffers

- 25. 高級 OpenGL • Cubemaps

- 26. 高級 OpenGL • 高級 Data

- 27. 高級 OpenGL • 高級 GLSL

- 28. 高級 OpenGL • 實例化

- 29. 高級 OpenGL • Anti-Aliasing

- 30. 高級光照

- 31. 高級光照 • 伽馬矯正

- 32. 高級光照 • 陰影貼圖

- 33. 高級光照 • 點光源陰影

- 34. 高級光照 • 法線貼圖 (Normal Mapping)

- 35. 高級光照 • 視差貼圖(Parallax Mapping)

- 36. 高級光照 • HDR

- 37. 高級光照 • 輝光(Bloom)

- 38. 高級光照 • 延遲著色

- 39. 高級光照 • SSAO

- 40. PBR • 理論

- 41. PBR • 光照

- 42. PBR • 漫射輻照度 (Diffuse-irradiance)

- 43. PBR • Specular-IBL