2025 年 7 月 2 日清晨兩點,我醒來準備接受 Coast to Coast 電台長達兩小時的採訪,討論我對星際物體的研究。這次時機非常湊巧,因為就在一夜之間,X 和 Bluesky 上出現了關於發現新星際物體 A11pl3Z 的傳聞。

來自太陽系外的物體,其速度會高於脫離太陽系所需的最低速度,在地球附近約為每秒 42 公里——比高速公路的速限快了一千倍——以此作為標誌。第一個被報導的星際物體 ‘Oumuamua 既不像熟悉的彗星,也不像熟悉的小行星。據推測,它呈盤狀,並表現出非重力加速度,這增加了其可能是人造物體的可能性。第二個被報導的星際物體 Borisov 則看起來像一顆熟悉的天然彗星。那麼,下一個出現在星際輪盤上的物體會是異常的還是熟悉的呢?

國際天文學聯合會小行星中心於 2025 年 7 月 1 日將 A11pl3Z 加入近地物體確認清單,NASA/JPL CNEOS 網站上也有類似的列表。A11pl3Z 軌跡的初步擬合表明其離心率約為 6,雙曲線速度約為每秒 66 公里,源自星際。有趣的是,這與我一年前與 Morgan MacLeod 發表的一篇關於矮星將岩石行星義大利麵化(spaghettification)產生星際物體的論文中預測的星際物體典型速度相符。

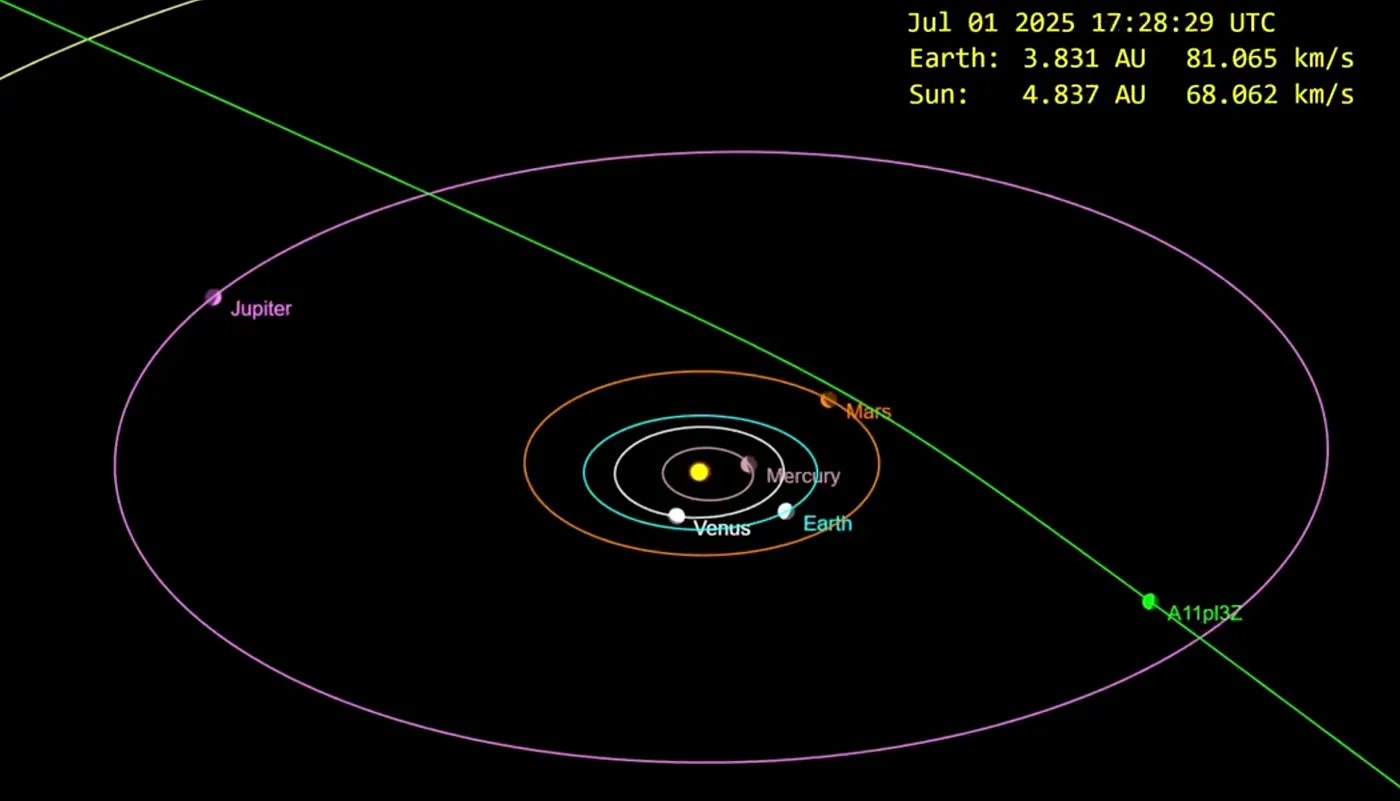

A11pl3Z 軌道的推算顯示,它距離地球最近的距離將是地日距離(=天文單位,簡稱 AU)的 2.4 倍,發生在 2025 年 12 月 17 日,並且在 2026 年 3 月 10 日左右會非常接近木星。這是因為 A11pl3Z 接近太陽時,地球恰好位於其繞太陽軌道的另一側。預計它距離太陽最近的距離約為 1.4 AU,發生在 2025 年 10 月 27 日,比它經過火星 0.4 AU 範圍內晚三週。截至 2025 年 7 月 2 日,A11pl3Z 距離地球約 3.8 AU,距離太陽約 4.8 AU。

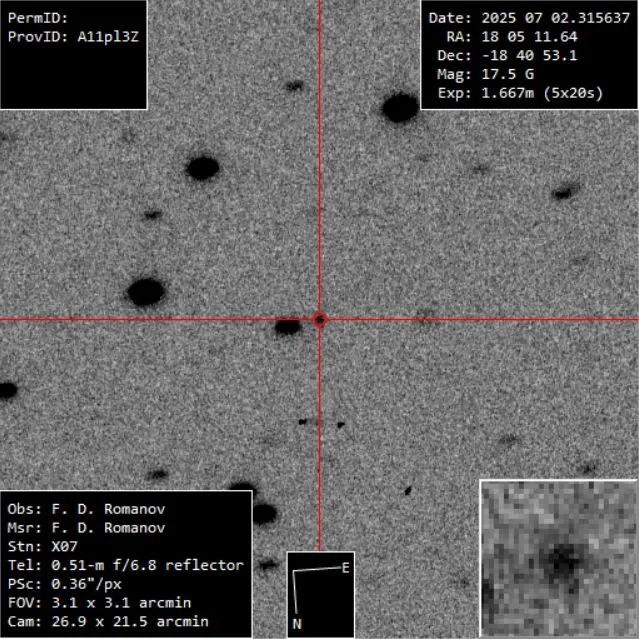

業餘天文學家 Sam Deen 在 ATLAS 巡天 中發現了 A11pl3Z 於 2025 年 6 月 25 日至 29 日的早期影像,這幾乎證實了它源自星際。業餘天文學家 Filipp Romanov 將來自智利 iTelescope.Net T72(0.51 米 f/6.8 反射鏡 + CCD)的 5 張 20 秒影像疊加,檢測到 G 星等為 17.5。NASA/JPL 列出的 H 星等為 12,表明其直徑約為 20 公里,比 6600 萬年前導致地球非鳥類恐龍滅絕的希克蘇魯伯撞擊器略大。更好的數據將有助於精確估計 A11pl3Z 的大小以及軌道參數。

透過韋伯望遠鏡觀測 A11pl3Z,該望遠鏡位於距離地球地面望遠鏡一百萬英里的位置,將能透過視差極其精確地偵測任何非重力加速度,正如我與我的學生 Sriram Elango 在最近的一篇論文中所展示的。韋伯望遠鏡還能測量 A11pl3Z 釋放的紅外光通量和表面溫度——結合其已知的視差距離,可用於推斷其表面積。如果該物體正在翻轉,則可以利用其沿視線方向投影的表面積變化,來繪製物體的三維形狀。物體已知的尺寸、形狀以及反射的太陽光通量將使我們能夠推斷其對太陽光的表面反照率(反射係數)。我們並未對 ‘Oumuamua 進行直接的面積、表面溫度或反照率測量。

如果 A11pl3Z 的亮度源於以約 10% 的典型反照率反射太陽光,那麼它 20 公里的直徑約是 ‘Oumuamua 估計長度的 100-200 倍(比 ‘Oumuamua 的寬度大一千多倍),並且約是彗星 Borisov 核心的 50-100 倍。如果這三個物體都是岩石,那麼 A11pl3Z 的質量將比 ‘Oumuamua 大一千萬倍以上,並且至少比 Borisov 的核心質量大十萬倍。

這令人驚訝,因為通常預期大質量物體會更為罕見。根據太陽系主小行星帶的數據,預計在每個達到 A11pl3Z 質量規模的物體出現時,會同時有數百萬個類似 ‘Oumuamua 規模的物體。

那麼,為何我們在發現 A11pl3Z 之前沒有觀測到數百萬個 ‘Oumuamua 規模的物體呢?

當然,我們可能錯過了其中許多,但不太可能是數百萬個。也可能是星際岩石的尺寸分佈是雙峰的,峰值約在直徑 20 公里處。最有可能的可能性是 A11pl3Z 是一顆彗星,我們偵測到的是其彗髮(由氣體和塵埃組成)反射的太陽光,而其主要質量則包含在一個小得多的核心中。事實上,小行星中心於 2025 年 7 月 2 日發布的新通知將該物體標記為 3I/ATLAS,正式確認其為星際物體,並暗示了彗髮存在的初步證據。彗星通常分佈在行星系統的外圍,並且很容易被經過的恆星撞擊而進入星際空間,因為它們與宿主恆星的引力束縛較為鬆散。其他更具推測性的可能性是 3I/ATLAS 的反照率遠大於一般情況,或者它會自行發光。在彗星的情況下,3I/ATLAS 的性質將更接近彗星 Borisov,而與 ‘Oumuamua 大相徑庭,因為 ‘Oumuamua 並未顯示彗髮,並且具有極端的盤狀形狀,其反射的太陽光量在每 8 小時的翻轉中變化了十倍。

根據其運動方向,3I/ATLAS 似乎正以相對於地球軌道平面 175 度的逆行軌道,從銀河系薄盤中的恆星群而來。在未來數月,我們將根據包括智利新建的魯賓天文台在內的多個地面望遠鏡以及可能來自韋伯太空望遠鏡的數據,獲取更多關於 3I/ATLAS 特性的資訊。準備好你的爆米花吧。

關於作者

Avi Loeb 是伽利略計畫(Galileo Project)的負責人,哈佛大學「黑洞倡議」(Black Hole Initiative)的創始主任,哈佛-史密松天體物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)理論與計算研究所的主任,以及哈佛大學天文系前主任(2011–2020 年)。他曾任總統科學技術顧問委員會成員,並曾擔任美國國家科學院物理與天文學委員會主席。

他是暢銷書《地外文明:地球外智慧生命的最初跡象》(Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth)的作者,並於 2021 年合著了教科書《宇宙中的生命》(Life in the Cosmos)。他的新書《星際》(Interstellar)平裝版已於 2024 年 8 月出版。