人們心中所嚮往的生活,大致有兩種模樣。一種是身處於城市的喧囂之中,日復一日地走進高聳的建築裡,與形形色色的人們擦肩而過。那裡的街道總是車水馬龍,光是驅車三英里到市中心,有時便需耗費三個小時的光陰,城市的脈動雖強勁,卻也隱含著一份無形的焦躁。

然而,還有另一種為人稱頌的生活,那就是棲身於廣闊的鄉間,周圍是無邊無際的空間,沒有太多人事紛擾。如果你曾漫遊德州,或許見過那些僅有數千人口的小鎮,在那裡,幾乎人人對你的名字都耳熟能詳。交通,在這裡幾乎不成問題,時間彷彿也慢下了腳步,允許思緒隨風輕舞。

但世間還存在著第三種生活,那是一種幾乎不為人所知,卻充滿了純粹與深刻的生命體驗。這便是迪克·普羅恩內克 (Dick Proenneke) 的人生。他的生活,簡潔得令人難以置信,卻又如此完整。

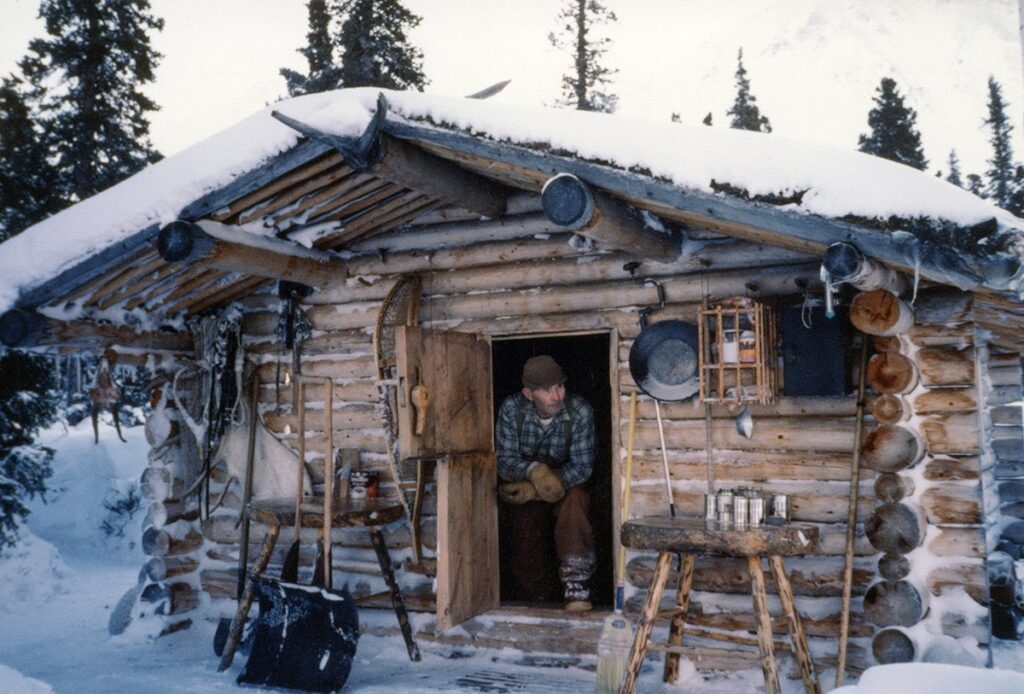

普羅恩內克選擇在阿拉斯加那片原始的荒野中,自給自足地生活。他獨自一人——真正的獨居——在那裡度過了三十載春秋。他親手搭建了自己的小木屋,過著電力尚未問世前的日子。取暖,僅需簡單地摩擦木材生火;他沒有自來水,日常所需皆從自然中獲取,每日外出狩獵、捕魚,為自己準備夜晚的餐食。

汽車?迪克根本無需此物,雙腳便是他最忠實的夥伴。電話?他從未撥打過一通。鄰居?他得徒步數英里,才能遇見離他最近的人煙。電腦?迪克更是連碰都未曾碰過。他的世界,簡約而純粹。

而最令人動容的是,他將這一切都詳實地記錄了下來。三十年光陰,普羅恩內克在荒野中靜靜生活,他透過鏡頭捕捉自然之美,用文字書寫著生命感悟。直到 2003 年他安詳離世,這些珍貴的記錄才得以問世。這是一段超越凡俗,令人由衷讚嘆的生命故事。

迪克·普羅恩內克的早年歲月

迪克·普羅恩內克於 1916 年,在愛荷華州普里姆羅斯一個名為「櫻草」(Primrose) 的小鎮誕生。他成長歲月所習得的許多技藝,皆傳承自他的父親——一位身兼木匠、畫家、鑽井工的能手,更是一位經歷了第一次世界大戰的老兵。迪克·普羅恩內克也承襲父志,在 1941 年珍珠港遭受襲擊後投身軍旅。與父親相似,他亦是一位技藝精湛的木匠,並在珍珠港服役了兩年多。

戰爭期間,普羅恩內克曾造訪舊金山,等待他的下一個任務指令。然而,在加州山區的一次徒步中,他被診斷出罹患風濕熱,不得不入院治療長達六個月。在 1945 年戰爭結束前夕,他因健康因素獲得了醫療退役。

這場病痛對普羅恩內克而言,無疑是生命中一次深刻的轉折,他當時幾乎在病榻上失去生命。病癒之後,他向友人傾訴,誓言將餘生獻給照護自己的身體與健康。他厭倦了醫院病房的束縛與無力感,渴望走向戶外,在廣闊的天地間,重新掌控自己的人生。

戰後,他選擇重返校園,學習成為一名柴油機械師。憑藉著那股不懈的毅力與無與倫比的工作熱忱,他很快便聲名遠播。而他對戶外的深切熱愛,也隨著時光的流逝,日益增長。

普羅恩內克移居大西北

普羅恩內克渴望更為開闊的生活,對自然的熱愛也伴隨著他的人生旅程不斷深化。1940 年代後期,他遷居奧勒岡州,在一座綿羊牧場工作。曾有一段時間,他萌生了養牛並在鄉村安居的念頭。

隨後,他在阿拉斯加科迪亞克的一個海軍基地,擔任重型設備操作員兼維修技師。普羅恩內克深深愛上了阿拉斯加,因為這裡與城市生活截然不同;它擁有廣袤的開放空間和無盡的荒野,簡直是自然愛好者夢寐以求的天堂。

在阿拉斯加,普羅恩內克還從事過其他不同的工作,例如柴油技術員和鮭魚漁民。之後,他在國王鮭魚鎮找到了一份為漁業和野生動物服務部門工作。他技藝超群,備受器重,到了 50 歲的時候,他便已積累了足夠的財富,得以選擇退休,享受餘生。

然而,普羅恩內克卻又遭遇了一次健康上的驚嚇——一次離奇的意外幾乎讓他失去了視力。在兩次與死神擦肩而過後,他決定是時候為自己尋找一條「解脫之路」了。他已準備好退休,並以自己渴望的方式生活。

有些人選擇到佛羅里達享受退休生活,也有些人喜歡移居海外,四處旅行。但對於普羅恩內克而言,他唯一的願望,便是在阿拉斯加雙子湖畔建造一間小木屋,然後獨自一人,沉浸於大自然的懷抱之中。而這,正是他最終所做的一切。

荒野中的獨居歲月

當普羅恩內克初次踏足雙子湖時——此地現今已是克拉克湖國家公園的所在地——他暫時棲身於一位海軍朋友的小屋裡。在那段時間,他便已著手為自己打造專屬的棲身之所。

他親手建造了一座 12 呎 x 16 呎的小屋,完全使用鞍形凹槽的雲杉原木搭建而成,每一根木頭都是他親手砍伐、剝皮的。他以雲杉樹枝作為屋頂的骨架,再覆蓋上泥土和苔蘚。他尋覓到一些石頭,砌成了一個煙囪以便生火取暖,並從附近的小溪邊搬來碎石,鋪築了小屋的地板。

普羅恩內克的生活裡,沒有電話,沒有電力,沒有自來水,周圍更沒有任何商店可以購物。然而,他從小培養起來的紮實手工技藝,幫助他在阿拉斯加嚴寒的天氣中,獨力建造萬物,並在需要時生火取暖。

他幾乎每日都會踏入荒野深處,為了覓食而狩獵、捕魚。若是需要前往某處辦理重要事務,例如獲取木材或工具,他從不開車,而是選擇徒步丈量這片土地。

普羅恩內克熱愛書寫,並且習慣將生活點滴記錄於日記中。在他離世之後,人們發現了超過一百磅重的筆記本,上面密密麻麻地寫滿了他的思緒與觀察。透過這些文字,世人得以窺見真正獨自生活於荒野的模樣。

「我還有哪些尚未發掘的能力?」普羅恩內克曾寫道。「我的極限又在哪裡?我真的能夠享受一整年的獨處時光嗎?我是否能應對這片蠻荒大地所帶來的一切挑戰?我已見識過它在晚春、盛夏和初秋時的各種風貌,但冬天呢?那時我還會熱愛這份孤寂嗎?面對那刺骨的嚴寒、陰沉的幽靈般的寂靜,以及被迫的禁閉?在五十一歲那年,我決心要找出答案。」

普羅恩內克最初並未打算在此地生活三十年。這僅僅是一場嘗試,看看是否能行。然而,一旦他適應了這種生活方式,便深深地愛上了它。他感到前所未有的自由,彷彿天地間再無任何羈絆。他終其一生未曾尋得佳偶,卻也從未覺得有所匱乏。對於他而言,這裡便是他獨有的天堂。

「我環顧四周,望著那些飽受風霜侵襲的山峰,以及繚繞其間、緩緩移動的霧氣漩渦。」他寫道。「我的目光難以移開。我曾登上其中一些山峰,將來也必定會再訪。每一次攀登,每一次凝視,都有不同的景色映入眼簾,每一座山峰都展現著獨特的風貌。還有那些潺潺的溪流等待探索,那些足跡穿越高山盆地的眩光,越過山坳,它們又將引領我去向何方? beyond 是什麼?雪中又書寫著怎樣的故事呢?」

最終歲月

在雙子湖畔生活了三十載之後,普羅恩內克的健康開始逐漸衰退。就在 1999 年他八十歲生日過後不久,他便決定自己再也無法獨自生活了。他已無力像年輕時那樣,應付荒野生存所需的種種勞動。於是,他收拾行囊,遷居加州,與他的兄弟一同居住。數年後,於 2003 年,他安詳地告別了人世。

然而,普羅恩內克親手建造並居住過的小屋,以及他的傳奇故事,從未被世人遺忘。阿拉斯加地理學會出版了《早年:理查德·L·普羅恩內克 1967-1793 年日記》( The Early Years: The Journals of Richard L. Proenneke 1967-1793),而自然歷史協會則出版了《一個人的荒野的更多閱讀》( More Reading From One Man’s Wilderness),其中收錄了更多普羅恩內克的珍貴日記。如今,他那充滿精神力量的小木屋,已成為克拉克湖國家公園與保護區裡的一處著名展覽。

如果您有機會造訪愛荷華州的唐納爾森,不妨前去參觀理查德·普羅恩內克博物館展覽,那裡收藏著他生前在荒野中拍攝的大部分照片。同時,這些珍貴的影像也在阿拉斯加的國家公園中展出。